한국과 일본의 문화는 그 뿌리를 중국에 둔 것들이 많다. 그런데 그 문화가 일본에서 더 발전한 경우들이 적지 않다. 여러 이유가 있겠지만 ‘통제감’이라는 공통점으로 묶일 수 있는 것들이 있다. 통제감이란 자신의 삶과 환경에 대한 주체적 영향력이나 예측력과 같은 것들이 있을 때 느낄 수 있다. 자연재해가 많은 환경에서 일본인들은 자신의 삶이나 생활터전에 대한 통제감이 약할 수밖에 없다. 천재지변으로 인해 삶이 여지없이 무너지는 것을 심심치 않게 경험하기 때문이다. 무너진 통제감은 생에 대한 의지마저 약하게 만든다. 그래도 살아남은 자들은 어떻게 건 살아가야 한다.

그러기 위해서는 오늘의 삶, 터전, 생업이 내일도 계속될 것이라는 믿음과 비록 미약할지라도 자신의 것에 대한 통제력을 여전히 갖고 있다는 느낌을 가질 수 있어야 한다. 천재지변에 무기력하게 당할지라도 여전히 주체적 존재라는 인식을 할 수 있어야 한다는 얘기다. 그래야 인간으로서 작은 자신감이 생겨나고 삶에 대한 능동성이 생긴다.

통제감은 일본인이라면 너나 할 것 없이 모두가 깊이 내면화하고 있는 욕구다. 그 욕구는 자연스럽게 통제할 수 있는 만만한 대상을 찾게 만든다. 일본인의 통제욕의 충족은 대략 3가지 방향으로 이루어지는데 그 가운데 하나가 ‘축소’다. 대표적인 축소문화의 하나가 분재盆栽다.

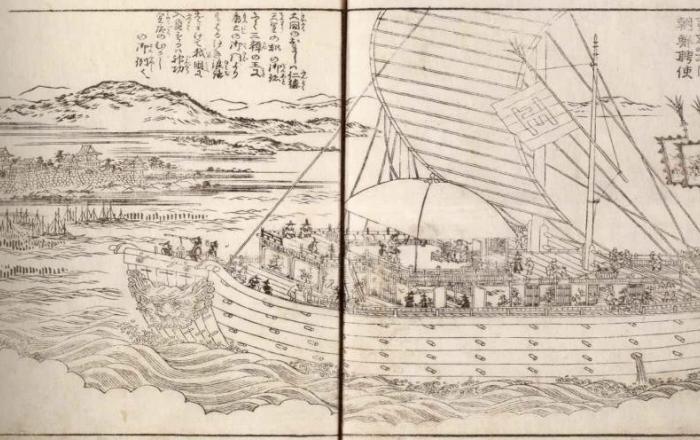

분재 역시 시작은 중국이다. 측천무후의 아들인 장회태자章懷太子 이현李賢의 무덤 속 벽화에 분재가 그려져 있는 것으로 보아 적어도 당대에는 분재가 있었던 것이 분명하다. 우리의 경우 고려시대 자수사계분경도刺繡四季盆景圖에 분재가 수놓아져 있다. 비교적 이른 시기에 한반도에도 분재가 도입되어 있었다고 추정해 볼 수 있다. 이처럼 일찍부터 중국과 한국에 분재가 성행했지만 가장 발전했고 현재까지 활발한 곳은 일본이다. 통제감을 경험하고픈 일본인들의 욕구와 맞아 떨어지기 때문일 것이다.

분재는 사람이 답삭 들어 올릴 수 있을 정도로 작고 깊이가 낮은 분에 나무를 심고 발육을 억제해, 작지만 성체의 모습을 갖도록 키운다. 발육을 억제한다고 하지만 식물의 원래 성질을 잃어버릴 정도는 아니다. 고유한 성질을 잃어버린다면 키우는 사람의 입장에서는 자연의 일부를 통제하고 있다는 느낌이 약해진다. 이렇게 키운 분재는 올려다봐야만 했던 산 속의 키 큰 나무를 내 품안에 두고 수시로 자리를 옮겨가며 내려다 볼 수 있게 해준다.

분재는 전체가 한 눈에 들어와야 한다. 사각이 있어서는 안 된다. 사각은 통제와 감시가 미치지 못하는 부분이고 통제력이 발휘되지 않는 부분이다. 지금은 거의 사라진 평가 기준이라고 하는데 원래 일본분재에서는 좌우 균형을 깨는 긴 가지나 잎을 높이 평가해왔다. 이 또한 통제감을 극대화 시켜주는 요소일 수 있다. 순치되지 않고 호시탐탐 탈출의 기회를 엿보는 야생동물처럼 틀에 맞춰 키우려는 인간의 통제에서 벗어나려는 식물 본연의 생명력이 여전함을 보여주기 때문이다. 인간에게 순치되어 저항하지 못하는 생명은 이미 통제의 대상이 아니다.

불균형의 미는 일본에서 자주 볼 수 있는 미학의 하나다. 예컨대 일본 다실의 도코노마(다실의 한 벽을 움푹 들어가게 만들고 단을 올려 꽃이나 도자기로 장식하는 공간)나 데마에자(点前座·차를 준비하는 곳)의 네 모서리 가운데 한 곳에 구부러진 나무를 다듬지 않고 그대로 사용하는 경우가 있다. 네모 반듯한 실내에 비작위를 더해 작위와 비작위의 조화를 꾀하는 일본특유의 미학인데 분재의 불균형과는 경우가 다르다. 분재의 경우는 순치되지 않은 생명의 힘을 보는 것이다.

일본에는 분재와 비슷하게 통제감 욕구에서 시작된 것으로 보이는 문화가 많다. 가미다나神棚도 그 가운데 하나다. 신사를 대신 해 가정이나 사무실에 두는 작은 제단인데 여닫는 문이 있어 제사를 지날 때에는 열고 평소에는 닫아둔다. 가미다나가 언제 시작되었는지는 명확하지 않다. 고지키古事記에 신들을 선반 위에 모셨다는 기록이 있기는 하지만 고대에 가미다나는 없었다는 것이 일본 학계의 정설인 것 같다.

일반적으로 받아들여지는 것은 에도시대에 서민들에게 유행했던 이세진구紳宮와 후지산 참배관광에서 안내를 맡았던 오시御師들이 만들었다는 설이다. 오시는 백성과 신직神職 사이를 잇는 정도의 신분이다. 이들이 전국에 가미후다神札를 배포하면서 이세진구 참배를 홍보하고 다녔다. 이때 홍보용으로 이세진구를 축소한 오카미야다나大神宮棚을 만들어 들고 다녔는데 이것이 변질되어 오카미야다나를 집에 모시고 그 안에 후다를 넣어두면 복을 받는다는 습속이 생긴 것 같다. 이 때 오카미야다나의 명칭이 후일 가미다나로 바뀐 것이라 여겨진다.

신도에서는 신이 특정한 곳에 머무는 존재라고 생각하지 않는다. 천지사방을 돌아다니며 인간사에 크고 작게 개입한다. 그러다가 인간이 제사를 지낼 때에만 그곳에 나타난다고 믿는다. 그런데 가미다나를 집안에 모시고 가미후다를 넣어두면 신이 항상 그곳에 머물며 예배를 드릴 때마다 기원을 듣고 소원을 풀어준다고 믿는다.

조상신이라면 그럴 수 있다. 자손의 집에 머무는 것이 이상하지 않지만 세상의 모든 일에 관여하는 신을 한 가정에서 독점한다는 것은 어색하다. 그러나 일본인들은 세상 모든 곳에 있어야 할 신을 내 집안에 모시고 내가 원할 때마다 소원을 빌 수 있다는 모순된 발상을 한다. 하긴 신의 섭리를 논리로 재단하려는 것이 도리어 모순된 생각일지도 모르겠다. 하여간 가미다나에서 신의 거취를 통제하고 싶다는 강한 욕구를 본다.

부쓰단佛壇도 마찬가지다. 가미다나보다 일반 가정집에서 더 흔하게 볼 수 있는 것이 부쓰단이다. 부쓰단은 절의 대웅전(일본에서는 대불전)을 축소해 놓은 것이라 보면 되는데 가미다나처럼 여닫는 문이 있다. 큰 것은 사람 키를 넘길 정도의 크기에 가격도 비싸다. 작은 것은 높이가 50~60센티미터 정도에 불과한 것도 있다. 그 속에 불상이나 만다라를 넣어두고 불공을 드리며 평소에는 닫아 놓는다.

부쓰단이 더 일반적인 것은 장례절차에 필요하기 때문이다. 불교신자가 아니어도 일본인들은 가족이 세상을 떠나면 당일 밤 오쓰야通夜라는 행사를 치른다. 부쓰단 앞에 시신을 모신 관을 놓고 가족, 친지들이 둘러앉아 고인을 추모하는 행사다.

분재, 가미다나, 부쓰단은 거대한 것을 축소시켜 놓은 것이다. 거대한 소나무나 신사와 대불전을 한 사람이 들고 옮길 수 있을 정도로 작게 만들어 내 품 안에 두고 있는 셈이다. 먼 곳에 있는 사찰이나 신사에 갈 필요 없이 내가 원할 때 치성을 드릴 수 있고 작은 나무를 내려다 보며 온갖 상상을 할 수 있다. 그러니 축소는 수단일 뿐이고 본질은 통제감이다. 거대한 자연재해 앞에 자신의 삶과 터전이 송두리째 뿌리뽑히는 경험을 겪은 사람들이 살기 위해 스스로 찾은 길의 하나가 강한 통제감의 경험이다. 이러한 경험이 누적되며 그들은 다시 자신들의 삶을 자신들의 의지대로 꾸려나갈 수 있다는 자신감을 갖기 시작한다.

일본인들의 통제감에 대한 욕구는 다른 어느 나라보다 크고 깊다. 그 만큼 천재지변이 많고 사방이 바다로 둘러쌓인 환경 속에 살아왔기 때문이다. 통제감을 얻기 위한 그들의 솔루션도 한가지가 아니다. 이번 회에서는 축소라는 솔루션을 보았다. 다음 회에서는 또 다른 일본인들의 솔루션을 살펴보도록 하자.

- 한성대학교 디자인대학 교수

- 한성대학교 예술대학 학장

- 연세대학교 대학원 심리학과 박사

- 저서 『안타고니즘(한중일의 문화심리학)』(2020)등 다수.

<저작권자 ⓒ JK Daily, 무단 전재 및 재배포 금지 >